20220510

2022年4月26日 火曜日

東京ポートボウルには行ったことがない。少なくとも子どもの頃には一度も。その場所自体を、つい最近まで私はまったく知らなかった。

旧海岸通り沿いにボウリング場があると気づいたのは、せいぜい5、6年前のことだ。芝浦工業大学のキャンパスでの用事を終えたあと、これといったあてもなく芝浦運河沿いを歩いてみたところ、だんだん気分が良くなった。それで遊歩道が途切れてもそのまま海の方に向かって歩き続けるつもりでいたら、ボウリングのピンを模したその看板を見つけた。ここはボウリング場ですよ、と示すわかりやすさについほだされる。そして、エビスグラウンドボウルのことを思い出したのだ。

1983年。父が台湾にいる母と私を呼び寄せるために、とりあえずの住居として恵比寿でアパートを探したのは、リュウさんという知人の一家がすでにその町で暮らしていたからだった。リュウさんではなく、ヤンさんとかパンさんといった名前だったかもしれない。そのリュウさんあるいはヤンさんという名のご夫妻には小学生の娘さんがいて、その子が松田聖子や田原俊彦、あるいは細川たかしにラッツ&スターと流行りの歌をすらすら歌えるので、日本で暮らし始めたばかりの母はつくづく感心したらしい。「ザ・ベストテン」が高視聴率だった時代なのだ。私自身はその女の子の記憶はほとんどない。10歳はすぎていただろう彼女と、まだ3歳やそこらの私とでは、遊び相手としては(あちらにとって)不釣り合いで、あまり距離が縮まらなかったのだろう。

とにかくリュウさん(ヤンさん?)の一家が居を構えていたという理由で、当時はまだそれほど華やかなイメージのなかった恵比寿に私たちの家族も落ち着くことになった。まだエビスビールの醸造工場があった頃だ。おそらくリュウさんの力添えもあって、父は2DKのアパートに落ち着くことが叶った。でなければ、台湾人、要するにアジア出身の外国人として日本で家を借りるのはもっと難しかっただろう。

幸い父と母は、理解ある大家さんに恵まれて、私も日本生まれの妹も、恵比寿ですくすくと育った。

1988年にビール工場が閉鎖されるとその跡地に総合商業施設であるガーデンプレイスが建設されて、その後は東京圏駅ビル開発によって駅前にアトレがオープンしたのもあいまって、90年代後半の頃には、恵比寿は「オシャレ」で「華やか」な街の一つとみなされるようになる。そのせいで、高校生や大学生の頃は恵比寿に住んでいると言うと特に東京以外の出身者からは妙に羨ましがられてこそばゆい思いをした。確かに恵比寿は何をするのにもどこへ行くにも便利な街だった。それでリュウさんだかヤンさんだかパンさんがいたから偶然住むことになった恵比寿内で、私たちは二回、引っ越しをした。あえて恵比寿から離れる理由が特になかったのだ。結局私は、3歳の頃から28歳になってUと同居するようになるまでの約四半世紀、恵比寿で暮らしたことになる。

エビスグラウンドボウルは、JR恵比寿駅西口から目黒方面の坂道の途中にあった。目黒の方から坂を下ると、そのボウリングのピンを模した看板が徐々に近づくのは今思えば面白かった。けれども毎日のことだからあの街で暮らす私たちには当たり前の光景だった。

もちろんエビスグラウンドボウルはとっくに廃業している(調べてみたら1971年に開店し、2006年に閉店したそうだ)。跡地にはピカピカのアトレが建っていて、「猿田彦珈琲」や「鼎泰豊」などといった人気店があるため、いつも賑わっている。老朽化したビルのボウリング場などさっさと取り壊して、ああいう商業施設を量産した方が稼ぐという目的では合理的なのだ。

しかし私はガーデンプレイスではなくビール工場があった頃の、あるいは、アトレが開業する以前の、恵比寿駅の東口改札に向かうには幅の広い傾斜の緩やかな石の階段を延々と登ってゆかなければならなかった頃の、そしてエビスボウリングがあった頃の恵比寿を覚えている。

もしも今の恵比寿にもエビスボウリングのような施設が当然のように残っているのであれば、わざわざ私は東京ポートボウルの前で立ち止まらなかったのかもしれない。

恵比寿に限らない。

東京では、おそらく1970年代から1980年代という時代に「新築」されたビルの数々が、気がつくと、いわゆるアトレ的なものにいつの間にかなり変わっている。ヒカリエ的といってもいいのかもしれない。

これが、この変容が、この都市で暮らす人々の「欲望」を最大公約数的に可視化した風景ということなのだろうか?

それから、この東京ポートボウルのように、今も、当時の建物のまま営業を続けているボウリング場はおそらくそう多くはないだろうと思う。70年代にボウリングが流行り、そのピンを模した看板を掲げて(避雷針の役目も負っているらしい)、新築の娯楽施設として続々と開業したボウリング場のほとんどは、エビスボウリングと同じ運命を辿っているはずだ。

芝浦埠頭あるいは日の出桟橋。旧海岸通り。

運河、埠頭、桟橋、海岸。海の気配に満ちた場所で思いがけず遭遇したボウリング場の前で私はしばし考え込んでしまう。

そこで、住むの風景の4回目のリサーチとして、東京ポートボウルに行くことを提案した。あいかわらず、なぜ、そこに行く必要があるのか、自分では説明できない。ただ、なんとなく、行ってみたい。正直に言えば、それ以上の理由はなく、それらしい理由を絞り出そうにも、自分で白々しくなりそうなのだ。

そんな曖昧な誘いなのに、いや、こんな曖昧な誘いだからか、かえって気楽に付き合ってもらえるのかもしれない。

平日の午後にもかかわらず、東京ポートボウルはなかなか賑わっていた。シニアのグループ客が多い。三十年以上はボウリングをやってきた貫禄を感じさせる顔ぶれに思える。いや、それこそ安易な思い込みなのかもしれない。仕事をリタイアした後に誘われて初めてボウリングに目覚めた人もいるはずだ。

私たちはボウリングはしない。併設のカフェの窓際の席に陣取って向き合う。雨の予報だったが曇り空は明るい。強風のためか高層マンションの間を勢いよく雲が流れる。

カフェというよりは喫茶室と呼ぶ方が似合うような、牧歌的なデザインの椅子とテーブル。窓際のソファー。飾り棚の中ではシーズンオフのサンタクロースらしい人形たちが遊んでいる。スプリングがよくきくソファーに身を沈ませながら話す間も、ボウリングの音——レーンを転がるボウルや、ピンがばらばらっと倒れる音——が不規則に聞こえる。不規則ながらも奇妙にリズミカルなその音の中で、例の、奇妙な懐かしさがまた込み上げてくるのを感じる。

リュウさんやヤンさんやパンさんといった父の仕事仲間たちが誘い合って、その妻や子どもたちも連れ出してボウリングをした日の幼い私の目に映っていた風景や耳にした音響、皮膚で感じた空気の感触、食べさせてもらったソフトクリームの味……エビスボウリングでは洋楽ばかりが流れていて、リュウさんあるいはヤンさんの娘さんがすらすら歌える歌はめったにかからなくて、日本なのに台湾人だらけのその一角で当時世界的にヒットしていたマイケル・ジャクソンやマドンナの楽曲がボウリングの音の中でうねっている……いや、こんなのは「過去を砂糖漬けにし美化する」悪しきノスタルジーなのだろうか?

いわゆるアトレ的、ヒカリエ的な風景を目の当たりにした際に生じる疎外感を否定したいための私なりの方策なのか?

こんな場所にばかり、惹きつけられるのは?

羽田空港行きのモノレール沿線の風景や、東京エアシティターミナルのビル内を歩き回っていた時にも感じていたように。

私は記憶を弄りたいだけなのか?

5歳や7歳や11歳の私が右も左もわからず、ただ自分をすっぽりと包み込んでいる風景のなかで、五感を冴え冴えと開きながら、刻一刻と現在を重ねていた頃の。

複数のリサーチで見た「風景」が重なり合いながら私の中で旋回する。

記憶が、私を突き動かしているのか、私が、眠っている記憶をわざわざ掘り起こしているのか?

よくわからなくなってくる。

よくわからないままに、いつも、ことあるごとに考えてきたことをまた思う。

なぜ、私はこの国にいて、そして、この都市で育ったのか?

その理由の一つは、まず間違いなく、リュウさんとかヤンさんとかパンさん、そしてウェンさんと呼ばれていた私の父も含めた、台湾のビジネスマンたちが、「豊か」になることを求めて、当時の東京から放たれていた「輝かしさ」に惹きつけられたからなのだ。

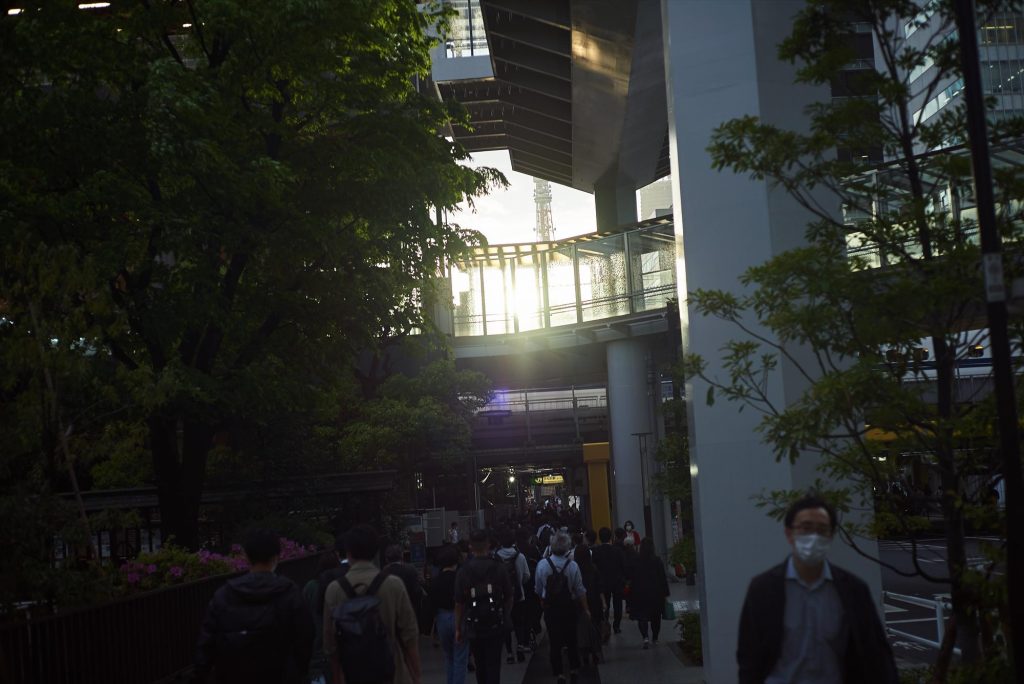

日が沈む頃、風はますます強まった。日の出桟橋、竹芝桟橋にも立ち寄って、最後、浜松町に向かって歩く頃にはちょうどラッシュアワーの時刻と重なっていた。やはりいつの間にかできていた空中歩道にもスーツ姿の人々が大勢歩いている。彼方には東京タワーが聳えていた。本物の陽光を背にした東京のシンボルタワーが眩しくて思わず息を呑む。それから、この国は、この都市は、今、誰にとって最も輝かしいのだろうかと考えてしまう。