20220510

2022年4月26日星期二

我沒去過東京港灣保齡球館(Tokyo Port Bowl)。至少孩提時期一次也沒去過。這個地方,直到最近為止,我都不知道。

知道沿著舊海岸通有一家保齡球館,大約是5、6年前的事情。因為有事前往芝浦工業大學,辦完事後,我漫無目的地沿著芝浦運河信步走去,心情益發舒暢,邊走邊決定,就算途中步道沒了,我也要繼續一路走到海邊。就在此時,看到了上頭有著保齡球瓶的那塊看板。看著如此簡明易懂說明「這裡是保齡球館喔」的看板,讓我停下了腳步,並且想起了惠比壽大保齡球館的事情。

1983年,父親為了讓還在台灣的母親與我也前來日本,暫且在惠比壽找了一處公寓當作我們一家人的住處,因為父親認識的Liu氏一家人也居住在這個城鎮。或許不是Liu氏,也可能是Yang氏或者Pan氏。那位Liu氏或者Yang氏夫婦有一個女兒,是小學生。無論是松田聖子、田原俊彥,或者細川Takashi甚至RATS & STAR等的流行歌,她都能琅琅上口,這似乎讓剛展開日本生活的母親非常佩服。那是「The Best 10」這個節目收視率超高的時代,而我對那個女孩幾乎沒有什麼印象。約莫剛過10歲的她,面對大概3歲的我,(對她來說)大概不願意把我當玩伴,所以兩個人之間的距離也無法拉近。總之,因為Liu氏(還是Yang氏)一家也住在此區,基於這個理由,我們一家人也決定在當時還未充滿奢華感的惠比壽安家落戶。那時惠比壽啤酒(YEBISU)的釀造工廠還在。Liu氏的幫忙應該也起到一定的作用,父親得以找到一處兩房一廳的住處,若非如此,台灣人,應該說出身亞洲其他國家的外國人,大致都難以在日本租借到房屋。

我父母很幸運遇到願意體諒我們的房東,我,以及在日本出生的妹妹,也都在惠比壽安然長大。

1988年,啤酒工廠關門後,原址改建為綜合型商業設施Yebisu Garden Place。當時東京圈的站前大樓開發相當興盛,因此開發商atré公司在站前陸續開張各式共構建築,這也使得惠比壽在進入90年代後半葉後,得以搖身成為「奢華」、「華麗」的小鎮之一。也因為如此,高中與大學時期當我說自己住在惠比壽時,對於其他人,特別是非出身東京的人,往往投來微妙、羨慕的眼光,現在想來還真有點害羞。確實,在惠比壽這區不管出門辦事或者前往其他地方都相當方便。所以我們在因Liu氏或Yang氏或Pan氏影響下而定居下來的惠比壽,總共搬了兩次家。因為沒有特別的理由需要搬離惠比壽,最終我從3歲至28歲,一直到搬去與U氏同居為止的大約四分之一個世紀,都一直在惠比壽生活。

惠比壽大保齡球館位於JR惠比壽站西口往目黑方向的坡道途中。從目黑方面順坡而下時,便會緩緩接近那個保齡球瓶的看板,至今想起仍覺得格外有意思。只不過對於每天生活在這個街區的我們而言,這只不過是個日常的,理所當然的光景。

當然,惠比壽大保齡球館早已關門(根據我查到的資料,該店於1971年開業,於2006年結束營業)。原址也改建為光鮮亮麗的共構建築,因「猿田彥咖啡」、「鼎泰豐」等人氣店家開業,該處總是熱鬧非凡。因時光流逝而老舊的建築──例如保齡球館這種東西──不如趕緊拆除,接著量產類似共構建築般的商業設施,如此方能大行財運,這樣的思考也屬合理吧。

可是,我記憶中保留的,不是Yebisu Garden Place而是啤酒工廠當時的光景,又或者是共構建築開業之前,惠比壽站東口對面寬廣緩坡上綿延的石階,必須一步一步往上爬的景色。當然,我也記得大保齡球館還在時的惠比壽。

如果今天惠比壽還保留著類似惠比壽大保齡球館般的場所,或許我就不會特意在東京港灣保齡球館前停下腳步了。

不只是惠比壽。

在東京,大概1970年代至1980年代時「新建」的大量建築,等留意到時,都已在不知不覺間變成了類似共構建築般的建物。或者說是類似HIKARIE般的綜合商業設施會更恰當。

這是,所謂的變貌?或是面對生活於大都會的人們,將其「慾望」的最大公約數具象化後的風景?

此外,繼續使用當年老建物──一如這個東京港灣保齡球館般──繼續經營的保齡球館,恐怕已所剩無幾。70年代保齡球風行,高舉保齡球瓶看板(好像同時也肩負避雷針的任務),作為新打造的娛樂設施,大量保齡球館陸續開業,而那些場地,日後應該都走上了與惠比壽大保齡球館同樣的命運。

為此,對於「居住的風景」第四次調查,我提案前往東京港灣保齡球館。一成不變的是,為何要到這個地方考察,其理由我仍舊無法說明。只是憑藉著一股感覺,總之想去看看。老實說,沒有更好的理由,要是硬擠出一個理由,大概自己也會覺得那是胡謅。

就算是平常日的下午三點,東京港灣保齡球館裡仍然相當熱鬧,有許多高齡的團體顧客,他們的表情給人一種球齡超過三十年般的感覺。不過,這應該只是我個人的隨意猜測。畢竟應該也有些是退休後受朋友邀約,首次接觸保齡球的人。

我們並不打保齡球,只在附設的咖啡館找了個窗邊的座位集合。雖然天氣預報是個雨天,不過多雲的天空依舊亮敞。或許因為強風的關係,高樓大廈之間雲朵快速地流動著。

說是咖啡館,不如稱之為「喫茶室」更合適,因為內裝都是田園風格式的桌椅。窗邊的沙發、裝飾用的架子上過季的、類似聖誕老人的人偶們正在嬉戲。把身子沉入彈簧效果奇佳的沙發中,一邊談話,一邊可聽到凌亂的保齡球聲響──在球道上滾動的保齡球、保齡球瓶分散倒下的聲音。在不規則卻又帶著韻律的聲音中,照例,感覺到那股奇妙的懷舊感似乎又再度襲來。

在父親同事的Liu氏或Yang氏或Pan氏的邀約下,對方也帶著妻子與孩子們一通來到保齡球館的日子,那段兒時回憶映入我的眼簾,當時的風景、當時的聲響、皮膚感受到的空氣觸感、給我吃的霜淇淋的味道……惠比壽大保齡球館總放著西洋音樂,鮮少播放Liu氏或Yang氏女兒能琅琅上口的歌曲,雖然在日本,但在都是台灣人的那個角落,當時全球流行的麥可.傑克遜或瑪丹娜樂曲就在保齡球聲響中飄盪……啊,這不也是一種「過去不過是浸漬在砂糖中美化了的東西」般的惡質懷舊感嗎?

這是因為見到共構式的、HIKARIE式的風景時,我為了否定自己產生的異化感而採取的戰略嗎?

為何總被這類場所吸引呢?

一如見到往羽田機場單軌電車上的沿線風景,或者在東京城市航空總站建築內信步時的感覺。

難道我只是想玩弄自己的記憶嗎?

5歲、7歲或11歲的我,懵懂無知中,僅是在把緊緊包圍自己的風景中放開五感,時時刻刻與當下結合在一起的時期。

多次調查中見到的「風景」在我心中疊合、盤旋。

記憶,喚醒了我?抑或,是我特意把沉睡中的記憶挖掘出來?

我越來越搞不懂。

就在不懂的狀態下,我總是屢屢把一直思考的事情,再重新想過。

為何,我會在這個國家,又,為何會在這個都市長大呢?

其理由之一,肯定無誤的是:Liu氏或Yang氏或Pan氏,以及包含被稱為Wen氏的我父親,這些台灣商務人士們為了追求「富裕」,被當時東京綻放出來的「光芒」所吸引了。

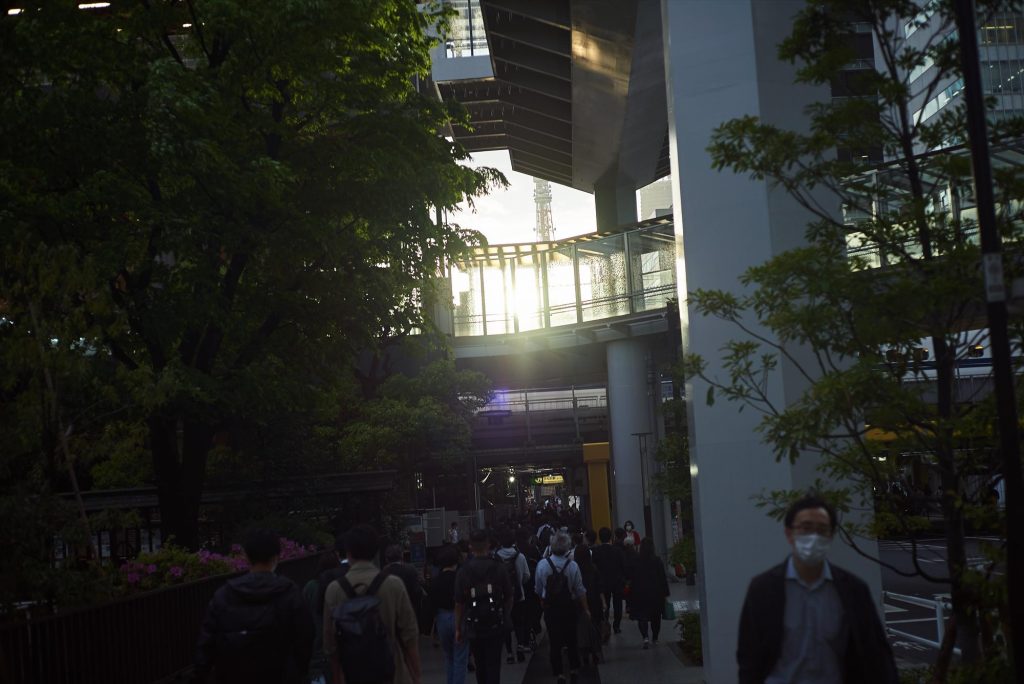

夕陽西沉之際,風愈吹愈急。我們又繞往日之出棧橋、竹芝棧橋,最後邁步前往浜松町時正好遇上了下班潮的時間。果然不知不覺間空中步道上走動著大量身穿西服的人們,彼方東京鐵塔兀自聳立著。看到象徵東京,背著陽光閃耀的東京鐵塔實物,讓我不禁屏息。然後,我開始思索,這個國家、這個城市,此刻,對誰而言會是最光輝閃耀的地方呢?